梅干しは昔ながらの保存食。

梅干しの保存というと、

以前は次のような認識だったと思います。

- 冷暗所(常温)で保存するもの

- 半永久的に保存が効くもの

このイメージが頭にあると、

「梅干しの保存期限は…?」

なんていうことを

考えることがないのですよね。

常温での保存が当たり前だった時代から

ずっと受け継がれて作られてきた梅干し。

これがいつから違うものになったのか。

それはやはり、減塩志向からなのでしょう。

いまや梅干しは、常温保存で当たり前

という保存食ではなくなってしまい、

どんな作り方をされたものなのか、

ということを確認した上で取り扱わないと

失敗してしまうこともあるのです。

今回はそんな、梅干しの保存について

書いていくことにします。

本来の梅干しと保存

梅干しは、冷蔵庫のない時代からの保存食。

それはつまり、常温(冷暗所)で

保存することが当たり前でした。

常温(冷暗所)で保存できる梅干し

梅干し作りはとてもシンプルで、

梅を塩とともに漬け込んだのちに

天日で三日三晩干す

これが基本的な梅干しの作り方。

従来の梅干しの保存性の高さは、

梅自体が持つ有機酸という成分とともに、

塩の量が適量以上に使われていること。

現存する最古の梅干しは

400年以上も前のものですが、

今なお食べられる状態にあるのだとか。

もちろん昔なので常温保存ですよ。

これは保管されていた環境がよかった

ということもあるのでしょう。

通常これほどまでの長期保存は

必要ないのですけど、

現代でも、従来どおりに作った梅干しは

常温(冷暗所)で何年も保存が可能なのです。

◇ 関連記事

塩分が重要

ではどれだけの塩分があれば

常温(冷暗所)で長期間の保存ができるのか。

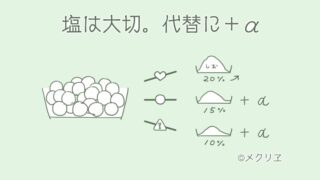

それは通常、梅の重量の18%以上の塩分

ならば問題ないといわれています。

できれば20%以上あればなお安心。

では、塩分18%未満の梅干しは

冷暗所保存では駄目なの…?

というと、

それはやはり漬け方にもよります。

たとえば塩分12%の梅干しであっても、

酢や焼酎などを補助的に適量入れて漬けると

冷暗所保存でも1年以上保ちます。

逆に極端な話で、塩分18%あったとしても、

漬け方に極端にムラがあった場合には

傷みが出ることもあるということです。

しかしだいたい気をつけていれば、

滅多に傷んだりしにくいものですよ。

◇ 関連記事

賞味期限

本来の梅干しは長期にわたって

保存が効くもの。

干し上がって3年は熟成させてから食べる、

という方も多いようですが

梅干しは3年熟成させると

味が丸くなり馴染んでおいしいものです。

そんな梅干しにはそもそも、

賞味期限という概念はなかったでしょう。

しかし市販の製品の場合には

賞味期限の表示が義務付けられています。

そのため、何年でも保存が効く梅干し

であっても、一定の期間を決めて

記載されているようです。

一方、減塩で作られた”梅干し”の場合には、

どうしても保存性が低くなります。

しかし最低限の期間は保存性を

保たなければいけないので、

何かしらの調整がされているわけです。

◇ 関連記事

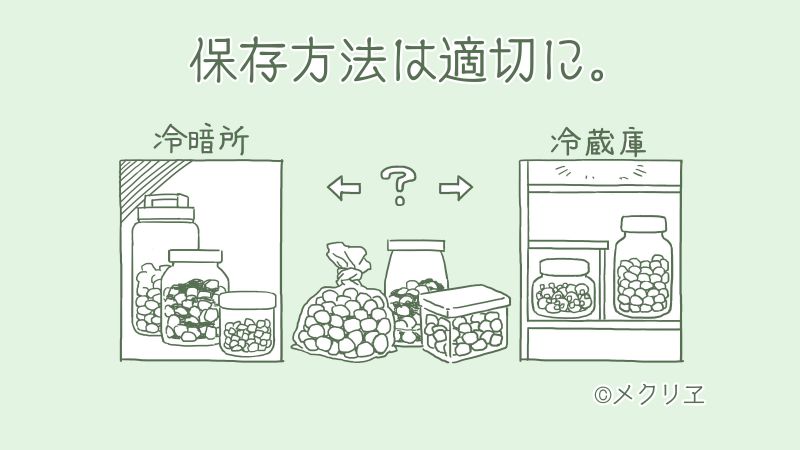

市販品の保存

市販の”梅干し”というのは

種類はさまざま。

市販の”梅干し”製品の場合は、

基本的にその製品に指定された保存方法で

保存をする、というのが最適です。

保存方法は製品ラベルに記載されています。

減塩する梅干し

現代では塩の取りすぎが身体に悪いとされ、

塩分摂取量が問題視され続けています。

梅干しの塩分も嫌厭されて、

梅干し自体の減塩も促進されました。

現在は減塩梅干しが当たり前のように

なっていますよね。

もしかしたら市販の減塩梅干し

しか食べたことがない、

という方も多いのではないでしょうか。

市販の梅干しは塩分8%~10%程度が主流。

なかには5%や3%というものも。

ほかの漬物も同じくですが、

梅干しも塩を減らすと保存が効かず

傷みやすいので、とても保存食とは

いえないものになっています。

市販品は、すぐに傷む可能性のあるものを

市場には出せないので、いろいろな手法を

用いて保存性を高めます。

ほとんどの製品の賞味期限は、

長くても要冷蔵で6ヶ月くらいのようですね。

塩を使わない梅干し

減塩も行き過ぎて”塩を使わない梅干し”と

謳って販売されているものもありますね。

塩でなく酢で漬けたものなどあるようです。

本来「梅干し」とは、

梅を塩漬けして干したもの。

塩を使わず、他の調味料で漬けて

干したものは、厳密には別のもの。

日本の規格ではこれを

「調味梅干し」としています。

ちょっとした違いなのかもしれないですが、

違いを認識しておくのは大事なこと。

(どちらがいい、とかよくないではなく)

何でも混同してしまうと、

本当のところを見過ごしてしまいます。

きっちり知った上で選ぶほうが

いいですよね。

こちらの”梅干し”も

要冷蔵で6ヶ月が多いようです。

市販品の保存期間が短い理由

梅干しの保存性は塩にあり。

酢漬けの場合もある程度保存できますが、

それでも塩に優るものではないようです。

梅干しは塩を排除することで

保存性は失われる。

そして減塩”梅干し”の場合、

その殆どが「梅の成分」も

流出させてしまっているのです。

そこでこれらを補い保存性を高めるには、

別のものを添加せざるをえないのです。

一般的な減塩梅干し(調味梅干し)の作り方

- 高い塩分で梅干しを作る

↓ - 梅干しを塩抜きする(減塩)

↓

塩分とともに梅の成分も抜ける。

味も薄くなり保存性もなくなる。

↓ - 調味液に漬け込む

味や風味、保存性を補うために

食品や食品添加物等を加えた液に漬ける。

↓ - 結果

【出来上がった減塩梅干し】

- 梅の成分はあるていど流出

- 梅干しとは違う味

- 食品添加物が含まれている(※)

- 保存は要冷蔵

※食品添加物を使わない場合もあります。

これは本来の梅干しとは違うもの。

やはり別物と捉えるほうが

自然ではないでしょうか。

◇ 関連記事

手作り梅干しの保存

手作り梅干しについても、

いろいろな作り方があります。

やはり作り方によって保存性が違うので

保存方法も当然違ってきます。

塩分の高いものは冷暗所。

低ければ冷蔵庫に保存して早めに使う。

また、手作りの場合には

塩漬けの梅干しだけではなく、

漬ける材料を自由に選ぶことができます。

塩や砂糖、酢などを混合して漬けて

干したりすることもありますよね。

この場合の保存性って、高いのか低いのか…

どうなのかがいまいちわからない。

そんなときには、

次の割合を覚えておくといいでしょう。

梅を漬けるときの材料の目安として

梅の重量に対して塩10%と焼酎5%、

あるいは塩10%に酢を0.4%以上

この割合を超えた材料で漬け込んでいれば

冷暗所で1年くらいは保ちます。

ただし、浸かり具合が心配なときには、

念のために冷蔵庫保管にしておくのも一つ。

臨機応変にいきましょう。

また、出来上がったものを保存する

ときには、必ず容器の消毒をすることを

おすすめします。

容器を消毒し、清潔な状態で梅を入れて

適所で保存をしておく。

これだけでも保存性は違ってくるものです。

◇ 関連記事

保存時の扱い方

保存食の利点は、いつでも家にあること。

梅干しが常時あると何かと便利です。

日頃のご飯のお供だけではなく、

お弁当やら料理やら、熱中症対策まで

ちょっとしたことにいろいろと使えます。

そんな日頃、梅干しを取り出すときには

どうしているでしょうか。

梅干しは一度にたくさん使う

ということもあまりないでしょうから、

保存容器から少しずつ取り出すことに

なりますよね。

梅干しを取り出すときには、

必ず清潔な箸などを使うようにしましょう。

間違っても、保存容器から直接、

口をつけた箸で取り出す…

なんてことはしないように。

たびたびそんな扱いをしてしまうと、

いつの間にやらカビが…

なんてことになりかねないですよ。

保存というのは、保存しているときにも

少し気にしておくだけで

ずいぶん結果が違ってくるものです。

◇ 関連記事