まず、梅干しの作り方は一つではない、

ということを知っておきましょう。

そして初めて作るときには

一つの方法に沿って作り上げましょう。

そうして一度作ってみると

その方法が自分の基本として経験になり、

のちに他の方法を試すときにも役立ちます。

梅干しを漬ける時期と期間

梅干しを漬ける時期は

梅の実が出回る時期。

日本全国で地域差はありますが、

西側ではだいたい5月から6月あたりの期間。

東側や北方面では7月くらいまで。

梅干しは通常、熟した梅を使うので

この期間の半ばから末あたりの頃に

漬けることになります。

【関連記事】

梅干し作りをする上で

冒頭でも書きましたが、

梅干しの作り方は一つではないのです。

梅干し作りは歴史が長いので、

地域によって人によってさまざまな方法が

あり、それは当然のこと。

しかし初心者さんには

混乱の元になることもあるでしょう。

初めて何かを行う場合には、

まず一つの情報をたどって完結させること。

これが第一です。

もちろん別の情報を参考として

見るのはいいことですが、

そこで目移りして

別のことをやってしまわないこと。

初めてのときには失敗したくない思いから、

どの方法が正解?

どれが間違いない?

なんていう見方をして

いろいろな方法を探してしまいがち。

ですが、そこで不安になって

途中で違うことをしてしまうと、

失敗してしまうこともあるのです。

また、なにか問題が出た場合に

何が原因なのかがわからなくなる。

すると何度も同じ失敗をしてしまったり、

もう作りたくないと思ってしまったり…

そんなことになると哀しいので、

いろいろな情報を見たとしても

最終的に一つの方法(レシピ)に決めて、

その方法に沿って作ってみることを

おすすめします。

またそれとは別に、梅干しを作る上で

知っておくと悩まなくてすむかな、

と思うことがいくつかありますので

次の記事をどうぞ。

【関連記事】

梅干しの作り方

実際の梅干し作りにおいて大事なのは、

次の3つかなと思います。

- 飛び交う情報に惑わされない

- 丁寧に工程をこなす

- 梅の状態をよく見てあげる

何をやるにしても同じですね。

ひとつの方法に沿い、

ひとつずつ工程を確認して

こなしていくだけでも、失敗は減らせます。

そして梅の変化をよく見ておくこと。

そうすることで、

梅が漬かる過程の変化がわかるようになるし

何か異変があれば早く気付くことができる。

これが大事です。

もしものときには

対処が早い方がいいですからね。

初心者さん向けの梅干しの作り方。

おすすめは次の2つでしょうか。

(でもどちらかひとつに決めましょう)

一番簡単で手間が少なく、失敗しにくいのは

ビニール袋で漬ける方法かなと思います。

梅干しをつける量

いざ梅干しを漬けようとするとき…

どのくらいの量をつければいいの?

なんて思うことがないでしょうか。

梅干しを漬ける量は人それぞれ。

試しに少量を漬けてみたければ

1~2kg程度が漬けやすいでしょうか。

(500gくらいからでもできますが)

多くの量を漬けたい場合には、

一年中食べられる量とか

人にもおすそ分けしたいから…とか。

理由はいろいろあるでしょう。

じゃあその量で梅を漬けるならば、

どんな漬け方をすればいいのでしょう?

そんな梅の量にまつわる記事はこちらです。

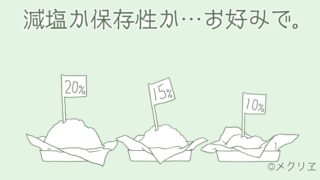

梅干しに適した塩と塩の量

梅干しを漬けるときに欠かせない、塩。

梅干しにとって、塩はとても重要。

使う塩の量や塩の種類などで、

味はもちろんのこと

保存性なども変わってくるのです。

そんな大切な塩。

通常は普段使っている塩を使えば

いいのですけど、

特殊な塩を使うなどすると

うまくいかないこともある。

選ぶ塩によっては、

足りなかったりすることもあるのです。

梅干しを作ろう

梅干し作りは工程が多いために

むずかしいイメージがあるかも知れない。

しかし実際にやってみると

意外と簡単なものです。

梅干しが出来上がれば、

その梅干しをおにぎりに入れたり

お茶漬けにしたり料理に使ってみたり…

用途は自由。

そして梅干し作りの副産物として残る

梅酢(梅を漬けて出た汁)や赤紫蘇なども

余すこと無く使うことができ、

あればとても役立つものです。

通常の塩分濃度(梅の重さの18~20%以上)で

漬けて干した梅干しは、

常温でも傷んでしまう心配も少ない。

期限の心配をせずに

使いたい時に使うことができる。

梅干しはとても便利な常備食で、

非常食にもなるので重宝しますよ。

梅干しは500gからでも

漬けることができるので、気軽に是非!

挑戦してみましょ~ヽ(´ー`)ノ