梅を干す。

それは梅干し作りの最終工程。

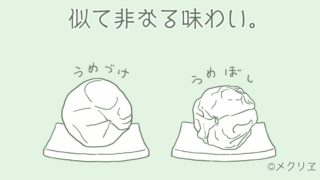

干すから「梅干し」であって、

干さない塩漬け状態のものは

「梅漬け」といいます。

これは干すか干さないかの違いだけ。

梅を「干す」といっても

簡単にできないこともありますよね。

そんなときにはちょっと工夫が必要。

どうしても干せない場合には、

「梅干し」ではなく、

「梅漬け」のままでもいいでしょう。

しかし干すことの意味や性質からいえば、

できれば干した方がお得かなと。

干すかどうかは誰が決めるのではなく、

自分で決めてしまえばいいことなので

気楽に行くとしましょ~!

梅干しを干すということ

梅を干す目的は、簡単に言えば

梅の水分を飛ばすこと。

そして天日によって梅を殺菌すること。

これをすることで

梅干しの保存性を高めます。

昔の人はすごいもので、

太陽光線に殺菌効果があることを

感覚的に知っていたわけです。

いや、厳密には違うのでしょうけれど…

どのみち梅を干すということは、

塩漬けして梅酢に浸かった梅の水分を抜き、

天日に当てて保存性を高めること。

そう思うと、

やはり梅を干すことには意味があり、

やっておいたほうがいいよね~

と思います。

◇ 関連記事記事はこちら。

じつは干さなくても大丈夫

冒頭にも書きましたが、

梅を干すこと自体は簡単なこと。

しかしむずかしいと感じるのは、

その理由の殆どが、自身の環境において

問題があるから…ということでしょう。

住んでいる地域の環境事情や住宅事情、

日照条件、天候、大気、ほかには

干すことに費やす時間的な問題などなど…。

もし梅を干すことをためらわれるの

であれば、干さないという選択肢もある。

梅は必ず干さないといけない、

というものではないので

干したかったら干せばいいし、

干せなければ干さないでもいいのですよ。

ちなみに私は干したいほうなので、

時折干すことを強めにすすめてしまいますが

気にしないで…笑。

干せる時には干す。

干せない時には干さない。

それでよし。

◇ 関連記事

梅を干す時期とタイミング

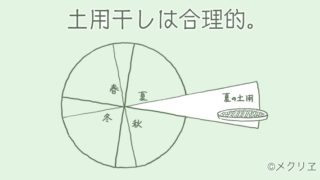

梅を干す時期には昔から、

「土用」の期間が適している

とされています。

土用の期間に梅を干すのは

意味があってのことなのですが、

その時期を逃してしまって干せない

ということもまた致し方ないこと。

今どきは気候も天候もちぐはぐで、

季節外れの台風が続いたり、

集中豪雨、長雨、梅雨が明けない…

また、どんよりとした天気が長く続いて

結局干せない年もあるものです。

また、たとえ天気のいい日が続いたとしても

その日に用事がないとも限らない。

そんなこんなを繰り返していると、

いよいよ土用の期間は終わってしまいます。

そんなときには、

干せる時に干してしまえばいいのです。

土用の日ではなくとも、

丁度いい天候の頃合いを見計らって

干すのもいいですよ。

◇ 関連記事

梅の干し方

梅の干し方はいろいろあって、

結構自由がきくものかなと思います。

干す場所だったり、干す方法だったり、

あるいは干す道具のことだったり。

自由がきくというよりも、

工夫しないとなかなか干せないという

場合もありますからね~^^;

干せる場所というのはどの家でも

何かしらの限りがあるでしょう。

理想と現実は違うもの。

日照条件なども各家庭で違うので、

干し方も干し場所も

それぞれ違うようになるはずです。

うちも悠々自適に干すことができれば

いいのですが、なかなかそうもいかないので

いろいろと考えます。

家で梅を干すのは厳しいな~と思っても、

工夫次第でなんとかなることもありますよ。

いろいろな情報を集めてヒントを得ながら、

自分なりの干し方を模索してみると

いいでしょう。

◇ 関連記事はこちらへ~。

梅を干す方法と干し具合

初めて梅を干す時、

自分の感覚でいいよ~!

といわれたら困りますよね。

なにしろ初めて梅を干す場合には、

自分の中に基準となるものが

何もないのですから。

そこで基本的な指標として、

三日三晩干しましょう~!

というのがあります。

基本的な方法を自分なりにたどりながら、

その都度、梅の干し具合を観察。

これが一つの自分の基準となっていきます。

そして、このくらい干せたらいいよ~

というマニュアルなどの言葉と、

自分の梅干しのイメージに近くなれば

そこで干すことをやめて保存する。

しかしここで注意なのが、

マニュアル通りにやりすぎないこと!

他の工程はマニュアルどおりで

おおむねいいのですが、

干すことについては、干す環境によって

ずいぶん結果に差が出るもの。

マニュアルを鵜呑みにしすぎないことを

記憶の片隅にでも置いておきましょう。

◇ 関連記事

土用干しの失敗?

梅干しは、梅を塩漬けにした後

干して完成。

その最終作業である「干す」段階において

「失敗した?」ということは

なかなかないのだけれども、

稀に不安になることもあるのですよね。

梅を干していたら白くなったとか

雨が降ってきちゃった…とか。

初めてのことを行うときには

ちょっとしたことでも

心配になったりするもの。

それでも理屈や対処方法がわかれば

安心できたりするのですよね。

そんなときには、

こちらの関連記事をどうぞ。