この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

梅について調べるうちに

疑問を持っていたことがあります。

それは「未熟な梅」という表現。

書籍やレシピなどを見ても

ときおり使われている表現ですが、

必ずしも同じ状態を示しているものでは

ないのです。

文面などから考えてみると、

どうやら二種類があるのかなと思います。

- 実ができてから成熟までには至らない梅

- まだ熟していない青い状態の梅

この表現で伝わるかな…?

例えば、みかんやバナナでいうと、

- まだ果実として成長しきっていない状態

- もう食べられるけど、まだ青臭く熟していない状態

このような違いでしょうか。

梅の実を生で食べることは

通常は無いですけどね。

梅を扱い始めたばかりなら、

なおさらよくわからないと思います。

だから書き方によっては、

「?」ということになるのですよ。

私がそうでした^^;

今回はそんな、未熟な状態の梅

について書いていくことにします。

梅の状態について

冒頭で書いた二種類の「未熟な梅」

についてさらに説明しておきます。

どの視点で「未熟」と言っているのかで

話が違ってしまうからです。

a. 実ができてから成熟までには至らない梅

梅が実としてまだ出来上がっていない状態。

未熟果などとも言い、

梅の実の成長過程から「未熟」といわれる。

b. まだ熟していない青い状態の梅

果実として十分には熟していない状態。

まだ熟れず、青い状態の「未熟」を指す

青い果実の状態。

この2つの状況は違うものなので、

単に「未熟な梅」とされるとわからない。

文面からわかるものはいいのですけど、

そうでない場合には、話の根本がずれて

「?」となってしまうのです。

もう少しわかりやすくするために、

梅の実がどう育つのかを説明します。

梅の成長

梅の実は、できたばかりの幼い時期には

種がまだなく、柔らかい。

実が大きく成長するにつれて

そのうち種の外側である核が固くなり、

核の中の種子(仁)も固まっていく。

そうして実は成熟していくのです。

成熟期は品種によって差があるそうですが、

この期間以降に梅の収穫がされていきます。

梅の収穫は、品種やその年の気温などの

状況によってもまちまちだということです。

〔梅の実の成長〕

- 幼果

↓

↓核形成

↓ - 硬核期

↓

↓果実肥大

↓ - 成熟期

↓ - 収穫期

↓ - 完熟

↓ - 落下

こんな流れのようです。

未熟な梅

一般に「未熟な梅」と書かれているのは

「実として成熟してはいるがまだ青い梅」

という意味で書かれているものが

多いと思います。

しかし本当の意味で「未熟な梅」というと

幼い時期の梅を指すのです。

未熟果

まだ種が完全ではなく、果肉と種の外側の

「核」が硬くなっていない状態の梅の実を

「未熟果」といいます。

未熟な梅を生で食べると

中毒を起こして危険!

と言われるのは、特にこの時期の梅のこと。

この時期の梅は特に、種を守るために

「青酸配糖体」という物質を多く含みます。

そのため、この時期の梅を生で丸ごと

食べてしまうのはよくないとされるのです。

少々は問題ないのですが、

詳しくはこちらの記事「梅の毒」もどうぞ。

未熟果の出荷

梅が収穫されるのは通常、

梅が実として成熟してから。

しかし中には未熟果が出回ることも

あるようです。

というか、よくありますよね。

カリカリ漬け用としてはいいのですけど

梅干し用としてはあまりよろしくないので、

梅の時期の早い段階で出回っている梅には

手を出さないほうが無難だといいます。

焦らず急がず、しばらく経ってから

購入するといいでしょう。

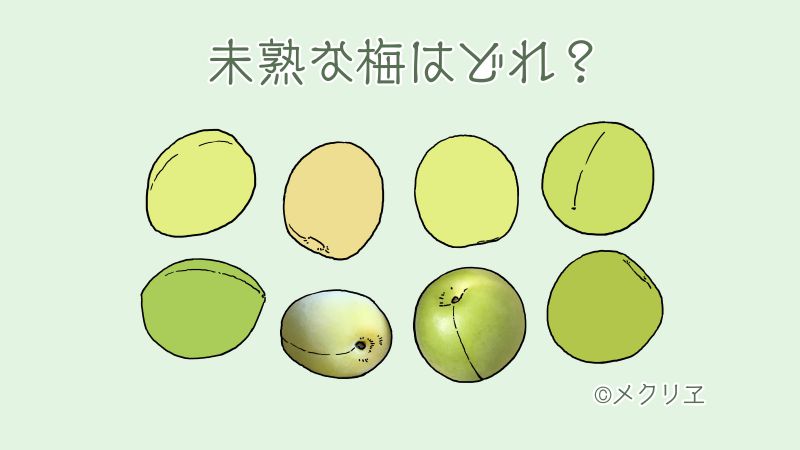

未熟果の見分け方

未熟果を避けたい場合には、

なるべく実が丸いものを選びましょう。

未熟果は一見して区別が付きにくいもの。

しかし日を置いてみると、

成熟した梅との差が出てきます。

〔未熟果の特徴〕

- 追熟でうまく黄熟しない

- 乾燥したように表面にシワが寄る

- そのうちしぼんでくる

追熟しようと数日の間置いておくと、

変化に差がでてきます。

成熟した梅は、徐々に青色が薄くなり、

黄色っぽく変化していく。

未熟な梅は、シワが寄りしぼんできたり

茶色くなってきたりします。

ただ、追熟しすぎても

乾燥したり変色してくるので注意。

未熟果の中身

未熟果は、新鮮であれば

外見ではあまりわからないもの。

ですが梅を割ってみると、

種の核が白いのがわかります。

〔未熟果〕

核はまだ白く、

核の中の種子(仁)は透明のゼリー状。

〔成熟している〕

核は茶褐色で、

核の中の種子(仁)は白く硬くなる。

未熟果であっても

新鮮な状態で漬けてしまうのは支障なく、

カリカリ梅を漬ける時には

未熟果が適しているのです。

未熟果の青酸は毒?

梅の実に含まれる青酸は毒だと

よく耳にしますね。

しかしたとえ未熟果であっても、

梅を漬けるなど加工をしたものは大丈夫。

青酸が分解され無害となるので

安心して食べることができます。

後記

今回は未熟な梅について調べてみました。

まだ幼い未熟果の梅と、

青さゆえに未熟と言われる青梅。

この両者の違いがわかれば、梅の扱いも

また少しわかりやすくなりますね。

未熟果はカリカリ梅に。

成熟した青梅はそれ以外の加工用に。

熟した梅は、梅干しに用います。

もちろん、これに決まっていることではなく

自由に使っていいものなのですけど、

そのようにしたほうが支障ないですよと。

用途に向かない場合というのも

もちろんあるわけですからね。

未熟果はカリカリ梅以外には

あまり向かないものとされています。

特に、追熟して漬けるには向かないのです。

なぜなら、追熟せずに傷んでしまうから。

しかし追熟せずにすぐ漬けてしまう場合には

あまり問題が出ることもないのですけどね。

ということで今回はこのへんで。

ここまでお付き合いくださいまして

ありがとうございます。

毎年の梅しごと。

梅ちゃんの成熟具合にも

注目してみましょう~ヽ(´ー`)ノ